ポケットモンスター赤・緑 開発秘話:ゲームフリークと任天堂が紡いだ冒険譚

まだ誰も「ポケモン」という言葉を知らなかった時代、一人の少年が草むらで虫を追いかける日々があった。その少年――田尻智(たじり さとし)は東京・町田市の豊かな自然の中で昆虫採集に明け暮れ、「昆虫博士」と呼ばれるほど虫に熱中していた。

友達と虫を交換しあう楽しさも知っていた田尻少年は、大好きな昆虫集めの遊びをいつか形にしたいと心に秘めていたのかもしれない。

やがて彼はビデオゲームとも出会い、その情熱は虫からゲームへと広がっていく。こうしてゲームボーイ用ソフト『ポケットモンスター赤・緑』誕生への長い旅路が始まったのである。

本記事では、企画のルーツから開発の苦難、そして発売後に社会現象となるまでの秘話を、物語を読むような感覚で辿ってみよう!

田尻さんは滅多にメディアに顔を出さないが、『ゲームセンターCX』に幼少時や開発秘話を語っていたことがある。彼の説明は非常に分かりやすく、同時にめちゃくちゃ勉強になる話だった。

第1章:1980年代 – 企画のルーツ – 昆虫採集とゲーム少年の発想

1980年代初頭、町田の自然児だった田尻智は、野山や防空壕跡にまで足を伸ばして昆虫採集に夢中になっていた。図鑑で調べたり自分なりの工夫で昆虫を飼育した経験は、クラス一の「昆虫博士」に彼を育て上げる。

そして仲間内で昆虫を交換した体験こそが、後にポケモンの着想のヒントになったという。

少年時代に熱中した虫取り遊びを「現代の子供たちが遊べる形で再現したい」――田尻の中でそんな夢が膨らんで行った。

中学に上がる頃、町田の自然は失われ始め、代わりにゲームセンターが現れ始める。高校生になると、自分でゲームアイデアを考えてコンテストに応募し、賞を取るなど才能を発揮して行く。彼の頭の中には、「自分が夢中になった遊び」をゲームとして形にしたいという情熱が宿っていた。

やがて田尻はあるテレビ番組でウルトラセブンの「カプセル怪獣」を知り、「モンスターボール」の原型とも言える発想を得る。ウルトラセブンで主人公がカプセルに入った怪獣を自由に繰り出す設定は田尻を刺激し、彼は「カプセルモンスター」という名のゲーム企画を書き始めた。

この企画書には通信ケーブルで繋いだゲームボーイ同士で、カプセルに入ったモンスターが行き来するという斬新なアイデアが盛り込まれていた。

また、当時人気だったRPG『ドラゴンクエスト』で友人が自分より多くのアイテム(ふしぎなぼうし)を持っているのを見て「ゲーム内のアイテムを友達と交換できたら面白いのに」と考えたことも、交換システム発想の原点だったと増田順一氏は証言している。昆虫採集の経験とゲーム少年のひらめきが融合し、田尻の中でポケモンの企画が少しずつ形作られていったのである。

田尻氏は、自身の経験をすべて活かすことができる天才だと思う。

第2章:1983年 – ゲームフリーク誌から生まれたゲーム開発集団

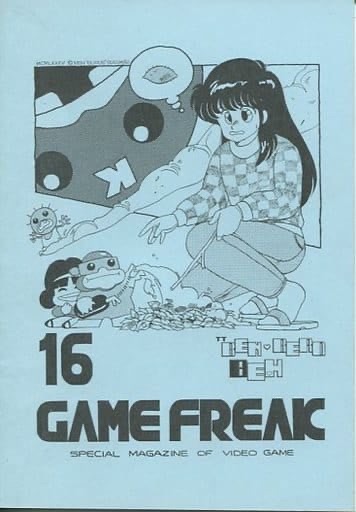

高校生になった田尻は、自らのゲーム知識をまとめた同人誌『ゲームフリーク』を1983年に創刊する。ホッチキス留めの手作り冊子ながら、ゲーム攻略情報やバグ紹介などコアな内容が口コミで大ヒットし、当時ゲーム雑誌が充実していなかった中で異例の人気を博した。

この同人誌をきっかけに田尻の周りにはゲーム仲間が集まり始める。その中には杉森建(すぎもり けん)氏もいた。漫画家志望だった杉森は創刊号の読者で、すぐに田尻に手紙を送りイラスト担当として『ゲームフリーク』に参加。後にポケモンのキャラクターデザインを担う杉森との友情は、こうして芽生えた。

同人サークル「ゲームフリーク」はゲーム評論や攻略記事を手掛けつつ、メンバーとともに自分たちでゲームを作る夢に向かう。田尻はセガなど大手にゲーム企画を持ち込みましたが発売には至らず、「自分の手でゲームを作るしかない」と決意を固めた。

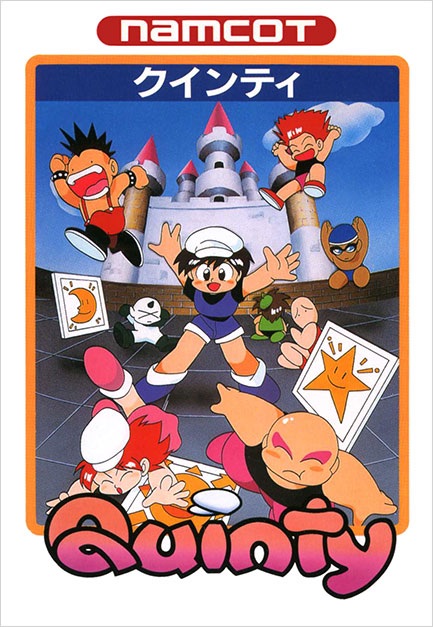

仲間たちと試行錯誤の末、ファミコンの開発機材すら自作して最初の本格ゲーム制作に挑む。こうして5年がかりで完成させたのがファミコンソフト『クインティ』だった。田尻たちは完成したROMカセットを直接ナムコに持ち込み、幸運にも発売が決定。『クインティ』は約20万本のヒットとなり、得られた印税5000万円で1989年4月に株式会社ゲームフリークが設立された。

田尻智氏を筆頭に、杉森建氏、増田順一氏ら創設メンバーは、この成功で得た資金と自信を胸に次なる野望へと踏み出して行く。

増田順一氏は、ファンの中では非常に有名な「増田ァ!」のスラングを生み出すきっかけとなった人物である(笑)彼はファンに愛される珍しい開発者だと言える。

第3章:1990年 – 任天堂との出会い「カプセルモンスター」企画始動

ゲームフリークは会社として軌道に乗り始めたが、田尻の頭にはあの「カプセルモンスター」の企画が温められていた。1990年秋、田尻は意を決してこのゲーム企画書を任天堂に持ち込む。

当時ゲームフリークは社員2名程度の零細開発会社だったが、任天堂は世界トップ企業の風格を持ちながらも、その斬新なアイデアに可能性を感じて開発費の出資を決定する。

実は田尻は任天堂と接点を持つために、コピーライター糸井重里氏が率いる会社APE(エイプ)を訪ね、「カプセルモンスター」の企画書を提出していたとも言われる。その企画に目を留めた任天堂の川口孝司氏(当時のプロデューサー)が社に持ち帰り、正式にプロジェクトが始動したという逸話も残っている。

かくしてゲームボーイ用RPG『ポケットモンスター』の開発プロジェクトがスタート。当初タイトルは仮称「カプセルモンスター」だったが、商標上の問題から「ポケットモンスター」へと改名される(「カプモン」だと他の商標に抵触するための現実的な事情だった)。

プロジェクトには任天堂の宮本茂(みやもと しげる)もプロデューサーとして深く関与することになる。任天堂の看板クリエイターである宮本は、田尻の発想力を高く評価し、「ゲームボーイの通信ケーブルで実現する新しい遊び」としてこの企画を後押しした。

さらに宮本は当時ゲームフリークに石原恒和(いしはら つねかず)氏という頼もしい仲間を紹介する。石原は以前からカードゲームなどに詳しく、新参プロデューサーとしてゲームフリークと二人三脚で企画のブラッシュアップを始めた。

しかし、野心的なこの企画は当初「1年程度で完成させる」予定だったが、現実はそう甘くはなかった。ここから、ポケモン開発チームの長い長い試行錯誤の物語が幕を開ける。

第4章:1994年 – 開発の試練・長い年月、資金難と技術的課題

田尻智が『ポケットモンスター 赤・緑』の企画書を任天堂に提出したのが1990年のこと。しかし、発売にこぎ着けたのはそれから実に6年後の1996年2月であった。開発には当初想定をはるかに超える歳月がかかり、その道のりは困難の連続であった。

まず直面したのはゲーム開発経験の不足だった。ゲームフリークは『クインティ』などで実績はあったものの、本格的なRPGを作るのは初めて。物語作りや大規模なデータ管理、ゲームバランス調整など、未知の領域に苦労することになる。さらにポケモン最大の肝である「交換」の要素についても、どうすればプレイヤーが交換したくなる動機付けになるのか、最適解を見つけるまで試行錯誤が続いた。

開発期間が延びるにつれ、資金面の問題も深刻化する。任天堂の出資はあったものの、ゲームフリークは小さな独立系会社。ポケモン開発だけに専念していては会社の経営が成り立たない。そこで田尻たちは開発を何度も中断し、他社向けのゲーム開発で収入を得る作戦に出た。

任天堂から受託して『ヨッシーのたまご』(1991)や『マリオとワリオ』(1993)を制作し、さらにはセガ向けに『パルスマン』(1994)を手掛けるなど、同時並行で複数の仕事を抱える日々。増田順一氏は「会社を回さなければならないので、別のゲームを作りながらポケモンの開発を続けていた」と当時を振り返っている。田尻氏自身も経営と開発の板挟みに苦しみ、自らの給料を諦めてまで開発費に充てたとも言われている(それほど情熱を注いだ証である)。

「お金が全てじゃない」を体現した成功者の一人だよね。

幸い任天堂は、ポケモンの完成を焦らせるどころか、田尻たちが成長しゲームを磨くのを気長に待っていてくれていたという。宮本茂は「むしろ他のゲーム開発に携わらせ、田尻くんに成長の機会を与えた」とし、彼に『ヨッシーのたまご』のディレクションを任せている。

任天堂にとって当時ポケモンは最重要プロジェクトではなく、締め切りも緩やかだったことが、結果的に開発陣に自由な発想と時間を与えることになった。杉森建も後に「当時、任天堂にとってポケモンはそれほど重要なプロジェクトではなく、完成時期も厳しく言われなかった。忘れ去られていたくらいで、手の空いたスタッフでたまにいじる程度で何年も経ってしまった」と述懐している。

開発再開のきっかけが訪れたのは1994年半ば。約3年の保留期間を経て、ポケモン開発チームは再び集結する。ここで重要な役割を果たしたのが石原恒和プロデューサーだった。石原は温めていたアイデア――例えば彼が凝っていたカードゲームの要素をポケモンに活かすことを提案し、「コレクション性」や「交換」の動機付けを強化して行った。こうしたテコ入れも奏功し、プロジェクトはようやくゴールに向けて動き出す。

とはいえ技術的ハードルも高く、最後まで開発陣を苦しめた。舞台となるゲームボーイは発売から既に6年以上経つロースペック機で、容量との戦いは熾烈。限られたメモリにポケモン151種分のデータや広大なマップを詰め込むため、チームは創意工夫を凝らした。

当時プログラマーだった増田順一は「ゲームボーイが衰退期で『なぜ今さらこんなハードで出すんだ』と言われたが、ハイスペックと面白さは関係ない」と語り、限界ある性能でもアイデア次第で面白いものは作れると信じて開発を続けたそうだ。

プログラムは度重なる追加・修正で複雑化し、バグとの戦いも終盤に激化する。デバッグの途中、なんとプログラムの隙間に「幻のポケモン」を忍ばせるという秘密の試みまで行われた。ゲームボーイROMの残り僅かな300バイトに、プログラマーの森本茂樹氏はミュウという隠しポケモンのデータをこっそり書き込んだのである。

本来なら製品ROMに存在しないはずのNo.151ミュウ。しかし「デバッグ用のプログラムを削除したらわずかな隙間ができたので、ここにミュウが入るんじゃないか」と思いつきで投入したという。当然ながら上層部には秘密の遊び心だったが、結果的にこのミュウが後に大きな話題を呼び、ポケモン人気に火を付ける切り札になる。

こうしたギリギリの綱渡りを経て、ついに開発チームはゲームを完成させる。最初の企画書提出から数えて6年以上、関わったスタッフはわずか9人という小所帯。長い冬を耐え抜き、春を迎えた瞬間であった。

第5章:ポケモンを支えた主要人物たち

開発秘話を語る上で欠かせないのが、ポケモン誕生に寄与したキーパーソンたちである。田尻智だけが天才的に作り上げた物語…というわけではなく、さまざまな才能が結集したチームワークこそがポケモン成功の原動力だった。それぞれの役割と貢献を見てみよう。

田尻智:ポケモンの生みの親、情熱のディレクター

田尻智氏は『ポケットモンスター 赤・緑』の企画・ディレクションを担った張本人であり、「ポケモンの父」と称される人物である。子供時代の昆虫採集の体験をベースに「モンスターを捕まえて育て、交換する」というゲームコンセプトを発案したのは田尻だった。

社長業と開発現場を兼務しながら6年もの開発期間を乗り越えたリーダーシップは並大抵ではない。田尻自身、「自分が面白いと信じるものを最後まで諦めない」という強いこだわりを持っていたと語っている。その妥協なき姿勢があったからこそ、誰も見たことのない全く新しい遊びを実現できたのだろう。

田尻はポケモン完成後も続編『金・銀』のディレクターを務め、現在もゲームフリーク社長としてポケモンシリーズに関わり続けている(開発から退いているようだが)。「虫取り少年」の夢を原点に持つ男が、生涯をかけて紡いだ物語こそポケモンであると言える。

杉森建:151匹に命を吹き込んだアートディレクター

杉森建氏はポケモン世界のビジュアル面を作り上げた功労者である。ゲームフリーク同人誌時代からの田尻の盟友であり、『赤・緑』では151匹のポケモンや登場人物のアートワークデザインを手掛けた。

彼の独特なセンスなくして、ポケモンはここまで愛されるシリーズにならなかっただろう。杉森氏は創業時からのポケモンデザイナーとして現在まで携わっており、作品ごとに新たなモンスター達をデザインし続けている。当時まだ20代だった彼が描いた個性豊かなポケモンたちは、ゲーム中で動き出し、子供たちの心を掴んだ。ポケモン世界の視覚的魅力を創造した立役者が杉森建なのである。

増田順一:音楽とプログラムで支えたマルチクリエイター

増田順一氏もまた初代ポケモン開発チームの重要メンバー。ゲームフリーク創立メンバーの一人であり、『赤・緑』ではプログラマー兼サウンドクリエイターというマルチな役割を果たした。

増田はポケモン151匹すべての鳴き声を作り出し、街ごとのBGMや効果音を生み出している。たとえば今も語り草のシオンタウンの不気味な音楽は増田の手によるもの。彼は「絵を見ながらポケモンの骨格や大きさを考えるとピッタリくる音が浮かぶ」と語り、鳴き声一つひとつにも試行錯誤を重ねた。

またゲーム性の議論にも積極的に加わり、モンスター交換のアイデアを最初に聞かされたとき「それは面白いですね!」と賛同したのを覚えているという。増田順一の多才さと情熱が、初代ポケモンの音とシステム両面を下支えしていたのである。その後、増田はシリーズのディレクターやプロデューサーにも就任し、ポケモンの進化を牽引する存在となっている。

石原恒和:ポケモンを世に送り出したプロデューサー

石原恒和氏は初代ポケモン開発時の任天堂側プロデューサーであり、現在は株式会社ポケモン社長としてポケモンビジネスを統括する人物。石原は「ポケモンの育ての親」とも言われ、田尻が生み出したコンセプトを広く世に浸透させる立役者となった。

開発中、石原はカードゲームなど外部の遊びからヒントを持ち込み、ポケモンの交換・収集要素を磨き上げて行く。一度開発が止まりかけたときも「この要素をうまく活かせば面白くなる」と鼓舞し、制作再開のきっかけを作ったのは石原だったとチームメンバーは証言している。

また石原は完成したポケモンを世に送り出す際の広告戦略や関連商品展開にも深く関与。ポケモンカードゲームの企画・発売を手掛けたのも石原であり、ゲーム以外のメディアミックス展開でポケモンを一大ブランドに育て上げた功績は計り知れない。田尻が生み、石原が育て、現在も彼は「より魅力的なポケモンの未来」のために全てを再投資していると語っている。

宮本茂:交換システムを後押しした任天堂のレジェンド

そして忘れてはならないのが、任天堂の宮本茂氏である。マリオやゼルダの産みの親として知られる宮本は、初代ポケモンではプロデューサー兼アドバイザーとして名を連ねた。田尻が任天堂に企画を持ち込んだ当初から、この若きクリエイターの才能を見抜き、陰ひなたに支えた存在である。

宮本は特に通信ケーブルを使った対戦・交換というコンセプトに着目し、「せっかく交換するのだから、ゲームソフトも2バージョン作って交換を促そう」というアイデアを提案した。この発案により、『ポケットモンスター 赤』と『緑』という2つのバージョンの同時発売が決まり、互いに出現ポケモンを一部変えることでプレイヤーに交換を奨励するゲームデザインが生まれた。

この販売手法は大成功を収め、後のシリーズでも踏襲されるポケモンならではの特色となる。また前述のように宮本は田尻に別作品を任せて経験を積ませる度量も示し、開発期間を粘り強く確保しする。

宮本茂の存在なくして、ポケモンがここまで完成度の高いゲームになっていたかどうかは想像に難くない。田尻智という才能の芽を見いだし、適切な環境を用意した宮本は、まさにポケモンの陰の功労者だったのである。

第6章:革新的だった通信ケーブル機能・友達と遊ぶ新次元のゲーム

『ポケットモンスター 赤・緑』が他のゲームと一線を画した最大の特徴は、ゲームボーイの通信ケーブルを使った対戦・交換機能だった。

発売当時、ゲームボーイ同士を繋ぐ通信ケーブル自体は存在していたものの、対戦プレイといえばテトリスなどごく一部で、RPGでプレイヤー同士がデータをやり取りする発想は画期的であった。

田尻智は企画段階から交換要素にこだわり、「交換という“遊びの発明”がポケモンの根幹だ」と位置づけた。増田氏も「ポケモンにとって交換は本当に大事な概念。ポケモンの基本要素はすべて如何に交換を面白くするかで組み立てられている」と語っている。

実際ゲームでは、バージョン間で出現するポケモンが一部異なり交換しないと図鑑を完成できない仕組みになっていた。例えば『赤』にしか出ないポケモンと『緑』にしか出ないポケモンが存在し、「友達と交換して集めよう!」と子供たちに訴求した。

さらにゴローンが通信交換で進化してゴローニャになる等、交換そのものをゲーム進行に組み込む大胆なデザインも取り入れられた。これは当時としては衝撃的で、「ゲームは一人で完結するもの」という常識を覆すものだった。プレイヤー同士がケーブルを介して協力しあったり対戦したりするポケモンは、子供たちにとってまさに新次元の遊びだったのである。

当時、通信ケーブルは別売りで1500円ほどだったが、一度買えば何度でも対戦・交換に使えた。休み時間にゲームボーイ同士を繋いでポケモン交換する光景は、日本中の学校で見られるようになる。

子供たちはケーブルの両端にゲームボーイを差し込み、「リンクしました!」のメッセージに胸を躍らせた。ポケモンはゲームの中にもう一つの現実――友達との交流――を持ち込んだのである。この通信プレイの革新性は、のちに他のゲームにも多大な影響を与えましたが、初代ポケモンがそのさきがけであった。

歳を重ねて行くと「一人で通信交換」なんてことも簡単にできて便利だが、やってみるとそれはそれで悲しい気持ちが込み上げて来る(笑)

第7章:1996年 – 完成、そして発売へ:静かな船出とじわじわ拡がる熱狂

1996年2月、ついに『ポケットモンスター赤・緑』は完成し、ゲームボーイ用ソフトとして世に送り出される。発売日は2月27日。開発開始から実に6年越しの船出だった。任天堂から発売されたこのゲームは当初、大きな宣伝もなくひっそりと店頭に並んだ。初回出荷本数は赤・緑合計で23万本程度と、当時の期待作としては控えめなスタートだったと言える。

ところが、発売後じわじわと口コミで人気が拡がり始める。プレイした子供たちが友達に「ポケモン交換しよう!」と声をかけ、遊びの輪が広がっていったのである。

決定的だったのは発売から約1ヶ月半後の出来事だった。1996年4月、月刊コロコロコミック誌上で「幻のポケモン・ミュウ」の存在が突然明かされる。ゲーム中では通常出会えない隠しポケモンであるミュウのイラストとタイプが初公開され、抽選で20名にミュウをプレゼントする読者キャンペーンが発表されたのである。

これに子供たちは熱狂し、7万8千通もの応募ハガキが殺到。さらに7月にも第二弾のミュウプレゼントが企画され、応募数は前回を上回る8万通以上にのぼりました。ゲームの中に秘められた「幻のポケモン」は謎を呼び、子供たちの間で話題が話題を呼ぶ一大ムーブメントとなったのである。

実際、筆者もコロコロコミックを愛読していたので、この記事は非常に印象に残ってる。任天堂関連のゲームを特集したテレビ番組でもこのことが紹介されてて「僕も欲しいなぁ…」って思いながら応募したのを覚えてる。もちろん落選!!

この頃からメディアもポケモン現象を取り上げ始め、雑誌やテレビで徐々に話題にのぼるようになる。発売当初は静かなスタートだったポケモンは、1997年に入る頃には社会的ブームの兆しを見せていた。

販売本数はロングヒットを続け、RPG史上世界一の累計販売本数を記録するまでになる。低迷していたゲームボーイ市場もポケモンの大ヒットで息を吹き返し、携帯型ゲーム機そのものの復権にも繋がった。

事実、ポケモン効果で延命したゲームボーイは後継機ゲームボーイカラーやアドバンスへと繋がり、任天堂の携帯ゲーム路線を盤石なものとして行く。

その他のトリビアと裏話いろいろ

開発秘話の締めくくりに、ポケモン赤・緑にまつわる小ネタをいくつか紹介しよう。

主人公とライバルの名前の由来

ゲーム開始時、主人公とライバルの名前は自由につけられるが、デフォルト名は主人公が「サトシ」、ライバルが「シゲル」となっている。

これは前述した通り、サトシ=田尻智氏、シゲル=宮本茂氏から取られたオマージュである。

ゲーム内の隠しイベント

ポケモン赤・緑には、ごく限られた条件下でしか発生しないレアなイベントがいくつか存在する。

例えば、冒険序盤で特定の手順を踏むとオーキド博士からモンスターボールを5個もらえる裏イベントが仕込まれている。(裏技ではない)

しかし発生期間が短く、気付くプレイヤーが少ないため未だに知名度が低い要素となっている。

こういった遊び心の詰まった要素も、本作のマニア心をくすぐるポイントだった。

緑バージョンの行方と『青』の存在

日本では赤と緑の2本で始まったポケモンだが、実は数ヶ月後の1996年10月に第三のバージョン『ポケットモンスター青』が雑誌『コロコロコミック』の通信販売限定で発売された。

青版はグラフィックの改良やテキスト修正、一部出現ポケモンの調整が施されたマイナーチェンジ版で、当時一般販売されなかったレア感も相まって話題となった。ゲーム雑誌編集部員までもが必死に応募して手に入れたという逸話が残っている。

その後、ポケモンブームの拡大に伴い青版も1999年になってようやく一般発売されることになる。さらに1998年にはピカチュウを主役に据えた『ポケットモンスター ピカチュウ(イエロー)』も発売され、初代ポケモンだけで計4バージョンが存在する形となった。

海外では最初から日本版の青相当の内容で『Pokémon Red・Blue』として発売されており(ピカチュウ版も『Yellow』として発売)、緑版は海外未発売の幻のバージョンとなっている。

終わりに:小さな発想が世界的コンテンツに

ゲームフリークという小さな集団が手探りで始めた企画は、任天堂という大きな土壌に支えられ、6年の歳月を経て花開いた。田尻智の少年時代の原体験が形になり、杉森建の描いた生き生きとしたモンスターたちが画面を彩り、増田順一の紡いだ音楽が冒険に臨場感を与え、石原恒和や宮本茂のアイデアが交換という独創的な遊びを完成させる。

その結果生まれた『ポケットモンスター 赤・緑』は、ゲームデザイン的にもビジネス的にも歴史を塗り替える成功を収めた。虫捕り少年の夢は、今や世界中で愛されるモンスターたちの物語として生き続けている。

いつの時代も、新しい物語は情熱あるクリエイター達の挑戦から始まります。ゲームフリークのメンバーが「面白いものを作ろう」という信念で貫いた開発の日々は、現代のクリエイターにも大きな示唆を与えてくれるだろう。

ポケモン開発秘話は、単なる一ゲームの成功物語に留まらず、好きなことをとことん追求すれば世界を変え得ることを教えてくれる。誰も見たことのない遊びを創造し、それを世界中の人々と共有する――ポケモンという現象は、これからも進化を続けながら、人々の好奇心と冒険心を刺激し続けていくに違いない。