1996年2月27日――ゲームボーイの画面に現れた151匹のポケモンたち。

それが今や世界的なブームとなった「ポケットモンスター」シリーズの原点、『ポケットモンスター 赤・緑』です。

現代の感覚から見るとドット絵はシンプルですが、当時の子どもたちにとっては未知の冒険そのもの。

「ポケモンを捕まえて育てる」「友だちと通信ケーブルで交換する」「四天王に挑む」――すべてが新鮮で、誰もが夢中になりました。

本記事では、そんな『赤・緑』の魅力を改めて掘り下げ、歴史的背景からゲームシステム、そして文化的影響まで徹底的に解説していきます。

ちなみに筆者は、本作が「最もエンディングに到達した回数が多いタイトル』であること間違いなし!未だに遊んでもなんとも言えないワクワク感を感じるし、自分の中で本当に特別な作品。

『ポケットモンスター赤・緑』とは?

- 発売日(日本): 1996年2月27日

- 対応機種: ゲームボーイ/ニンテンドー3DS

- 開発/発売元: 開発はGame Freak、発売は任天堂

- ジャンル: ロールプレイングゲーム(RPG)

- シリーズ: ポケットモンスターシリーズの第1作目

- バージョンの違い: 「赤」と「緑」の2バージョンで同時発売。うポケモンの出現やデザインが若干異なり、交換・通信プレイを通じて誰かと遊ぶことをコンセプトに考えられていた。

第1章:ストーリー

冒険の始まり:マサラタウンから旅立ち

物語の舞台は現実世界に似た架空のカントー地方。主人公(プレイヤー)はマサラタウンという小さな町に暮らす少年(レッド)。

ゲーム冒頭、近所のポケモン博士オーキド博士から1匹のポケモンを託され、「ポケモン図鑑」を完成させる冒険に出るよう依頼される。図鑑完成とは、野生のポケモンを捕まえて全種類の生態情報を記録すること。

主人公は幼なじみでライバルの少年(デフォルト名は「グリーン」だが、実は開発者の田尻智氏=サトシと任天堂の宮本茂氏=シゲルにちなむ名前設定になっている)と競い合いながら、未知のポケモンを求めて旅立つ。

自宅のテレビには映画『スタンド・バイ・ミー』のような冒険シーンが流れており、少年はそれを見て旅への決意を新たにするのです 。まさに「少年のひと夏の冒険」を思わせるようなワクワクする旅の幕開けである。

ジムリーダーとポケモンリーグへの道

カントー地方各地には「ポケモンジム」と呼ばれる道場が8か所あり、それぞれにジムリーダーという強力なポケモントレーナーが待ち受けている。

主人公は各地を巡ってジムリーダーに挑み、勝利の証としてバッジを獲得して行く。バッジは全部で8種類あり、集めることでトレーナーとしての実力を示すだけでなく、物語の進行にも影響する。

例えば、一部のバッジがないと特定の秘伝技(いわゆるフィールド上で使う特殊な技)が使えず先に進めない仕掛けになっており、各ジム攻略が冒険の区切りとなっている。

物語が進むにつれ主人公の目的は次第に明確になり、8つのバッジを揃えてポケモントレーナーの頂点を決める大会「ポケモンリーグ」に挑戦することが大きな目標となっていく。ポケモンリーグ本戦では『四天王』と呼ばれるエリートトレーナー4人と、最後にチャンピオンとの連戦が待ち受け、これに勝利するとゲームクリアとなる。

実はオーキド博士から公式に依頼された使命はあくまで図鑑完成であって、ポケモンリーグ制覇や悪の組織の打倒はサブ的な要素に過ぎないのだが、旅の過程でそれらも自然と主人公の目的になっていく構成になっている。

非常にシンプルなストーリー構成だが、それがまた周回を苦にしないと評価されている。

非常にシンプルなストーリー構成だが、それがまた周回を苦にしないと評価されている。

ライバルとの競争とロケット団との戦い

物語のもう一つの軸は、主人公のライバル(デフォルト名は「グリーン」)の存在である。彼はオーキド博士の孫でもあり、主人公と同時に旅立った好敵手。

旅の各所でライバルは主人公の前に現れてバトルを挑んできたり、先回りしてポケモンリーグに殿堂入りしていたりと、終始競争心をかき立てる存在である。

互いに切磋琢磨するライバル関係は、その後のポケモンシリーズでも定番の展開となった。

一方、旅の途中ではロケット団という悪の組織とも対峙する。ロケット団は世界征服と金儲けのためにポケモンを悪用する集団で、各地でポケモンの盗難や研究所への侵入など様々な事件を起こしている。

主人公は偶然立ち寄った町や遺跡でロケット団の下っ端たちと遭遇し、彼らの計画を阻止して行く。

物語後半ではロケット団のボスであるサカキが、なんとジムリーダーの一人(トキワシティのジムリーダー)であったことが判明する。

主人公は最後のジム戦でサカキを打ち破り、ロケット団は壊滅。こうして悪の組織の野望を挫きつつ、主人公はポケモンリーグ制覇と図鑑完成という目標に向かって進んで行く。

エンディングでは、最終的にライバルとの頂上決戦に勝利しチャンピオンとなった主人公を、オーキド博士が称賛する。しかし、図鑑はまだ完成していない…という形で物語は締めくくられ、プレイヤーはゲームクリア後も引き続きポケモン収集の旅を楽しめるようになって行く。

第2章:ゲームシステム

ポケモンバトルの基本ルール

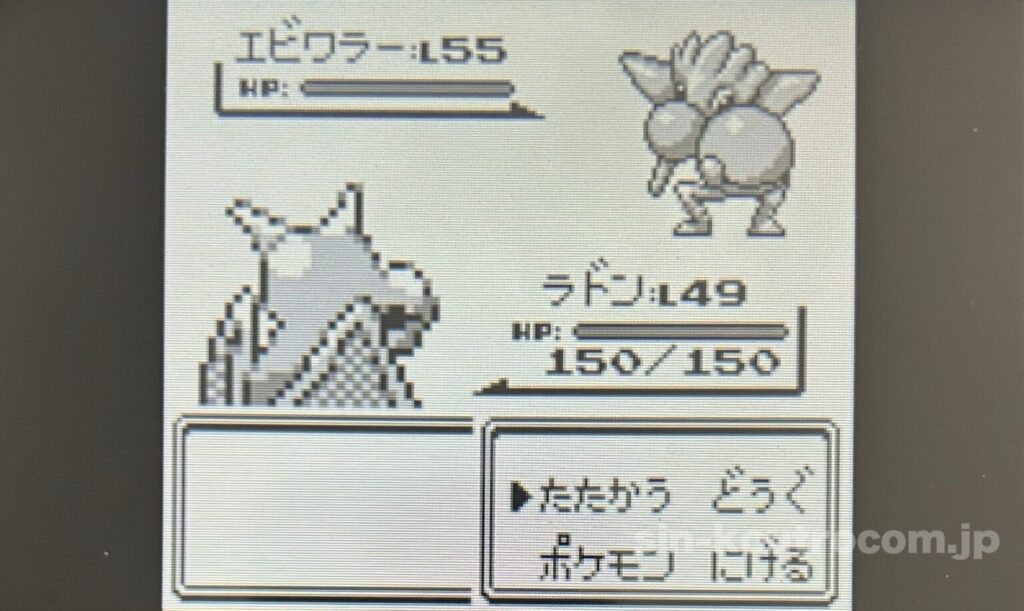

ポケモン赤・緑はロールプレイングゲーム(RPG)の一種だが、最大の特徴はポケモン同士を戦わせるバトルシステムと言える。プレイヤーは手持ちポケモン(最大6匹まで)から1匹を選んで相手とターン制の対戦を行う。

画面上では自分のポケモンと相手ポケモンが向かい合い、1ターンごとに「わざ(攻撃)」「どうぐ」などの行動を選択して戦闘が進む。ポケモンには「HP(ヒットポイント)」という体力値が設定されており、攻撃を受けてHPが0になると「ひんし」(気絶)状態となって戦闘不能になる。

相手のポケモンをすべて倒せば勝利となり、経験値や賞金を獲得できる。ポケモンは最大4つまでの「わざ(技)」を覚えることができ、炎・水・草・電気など様々な属性の技を駆使して戦う。

属性には相性があり、例えば「ほのおタイプ」の技は「くさタイプ」のポケモンに効果抜群で大ダメージを与えるが、水タイプの技を受けると弱点となる、といったジャンケンのような相性バランスがある。

タイプ相性を考慮したチーム編成や戦略を練ることが勝利のカギとなる点が、子ども達にとって戦略ゲームの面白さを感じさせる要因だった。

なお、ポケモン同士の戦いとはいえ命のやり取りではなく、負けても「逃げ出す」か「気絶する」だけで必ずポケモンセンターで回復できる。倒されたポケモンは「死なない」で何度でも復活する優しい世界観なので、子どもにも安心して楽しめる内容であった。

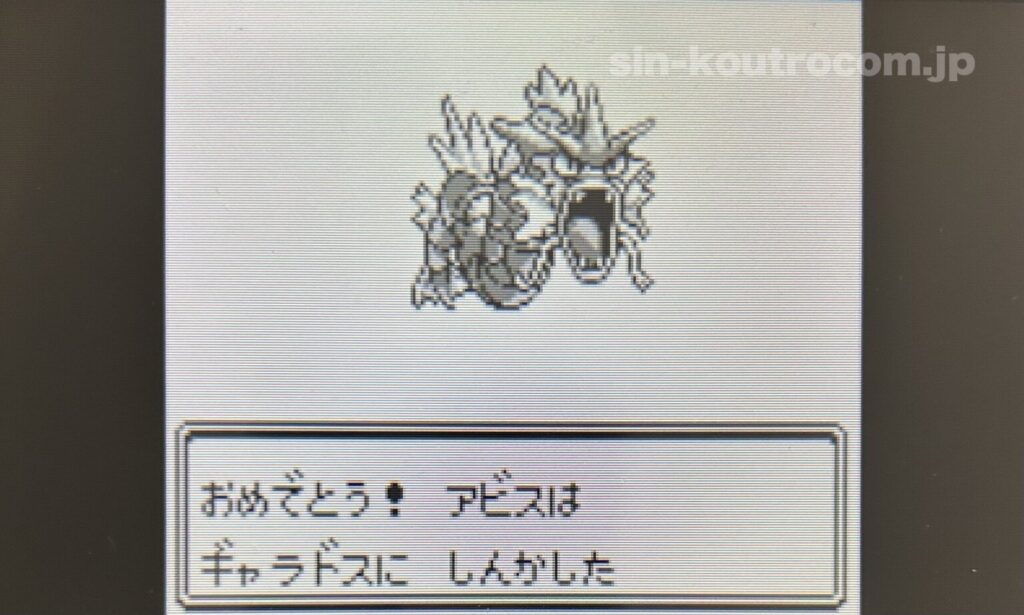

育成と進化、コレクション要素

ポケモンを戦わせる目的は勝利だけではない。バトルに勝つと自分のポケモンに経験値が入り、一定の経験値が溜まるとレベルアップして能力値(攻撃力や防御力など)が上昇する。十分に育てると多くのポケモンは進化し、姿形が変わってさらに強くなって行く。

例えば、ヒトカゲがレベルアップでリザードになり、最終的にはリザードンへと進化するといった具合。

進化すると新しい技を覚えたり能力が飛躍的に伸びたりするため、プレイヤーはお気に入りのポケモンをコツコツ育成する楽しみを味わえる。

「育てたポケモンで最強のチームを作る」というコレクション&育成要素は、当時としても非常に画期的でやりこみ甲斐のあるシステムだった。

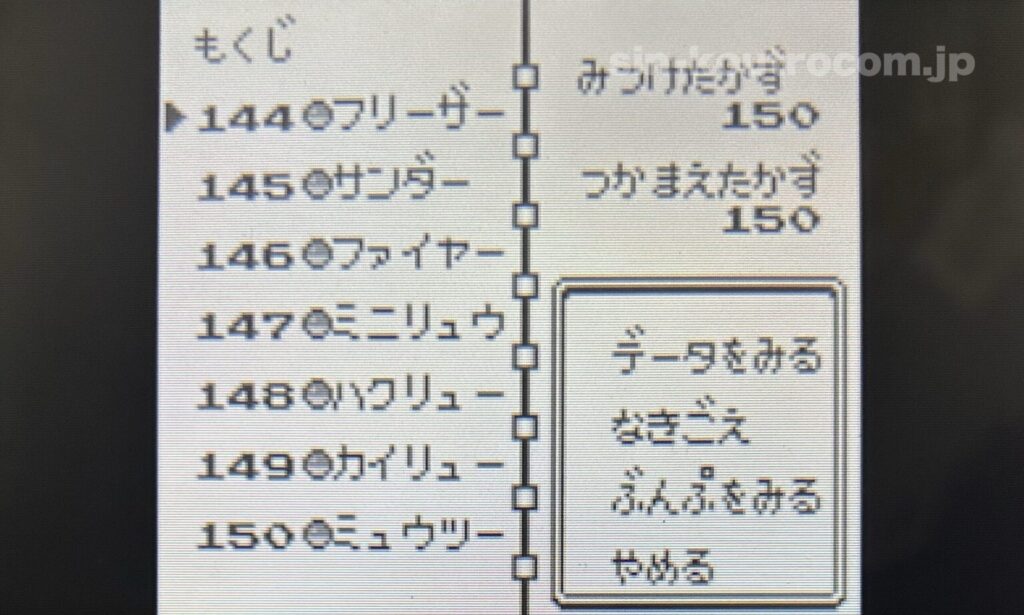

また全てのポケモンは図鑑番号が振られており(赤・緑ではミュウを除く150種類)、「すべて集めたい!」というコレクター心もくすぐる。弱いポケモンでも根気強く育てれば立派に強くなるケースも多く、自分だけの最強チームを編成できることから、プレイヤーそれぞれが違った戦略を持てるのも魅力だった。

「育成」と「収集」の要素が組み合わさることで、単なるストーリークリアに留まらない長期的な遊び方を提供していたのである。

通信交換とバージョン違いの仕組み

ポケモン赤・緑を語るうえで外せないのが、通信ケーブルを使ったポケモン交換と2バージョン商法という独創的な仕掛けである。

当時のゲームボーイには本体同士を繋ぐ通信ポートがあったが、対戦型ゲームでスコアを競う程度の用途が主流で、ゲーム内のデータを交換するという発想は非常に斬新だった。

ポケモン赤・緑では2つのソフト間でポケモンをやり取り(トレード)できるシステムを採用し、友達同士でポケモンの交換を楽しめるようになっている。

この通信交換を最大限に活かすため、赤版と緑版ではそれぞれ出現するポケモンの種類に一部違いが設けられていた。

例えば、赤版ではガーディが出る場所に、緑版ではロコンが出現するといった具合にバージョン限定ポケモンが存在し、両方を揃えなければ図鑑を完成できない仕組み。つまり、全てのポケモンを集めるには友人との通信交換が前提となっている。

このアイデアは当時のゲームファンを驚かせ、「2本のソフトを他人と交換して遊ぶなんて聞いたことがない!」と大人は戸惑ったが、子どもたちはすぐに仕組みを理解して友達同士の交換に熱中した。

事実、普及していなかったゲームボーイ用通信ケーブルがポケモン発売後に飛ぶように売れたというエピソードもある。「対戦だけでなくデータを交換する」遊びはその後のゲームにも大きな影響を与え、ポケモンは通信機能を活かしたゲームデザインの先駆けとなった。

通信交換は対戦と並ぶ本作のキモである。ゲームボーイ同士をケーブルで繋ぎ、ゲーム内の通信センターで交換したいポケモンを選べば、お互いのポケモンが入れ替わる。

例えば、自分のユンゲラーを友達に送り、その代わりに友達からゴーストを受け取るといった具合。中には「通信交換しないと進化しない」ポケモンも存在する(ユンゲラーは通信交換でフーディンに進化、ゴーストはゲンガーに進化など)。

そのため「どうしてもゲンガーが欲しい!でも一人じゃ進化させられない…」といった場合は友人に頼んで交換してもらう必要があった。

こうした要素が子どもたちの社交性を刺激し、友達同士のコミュニケーションツールとしてポケモンが機能するようになった。「休日に友達の家で交換」といった光景は、90年代後半の小学生たちの間で日常的に見られた。

当時として珍しかったこの通信機能が、ポケモンを単なるゲームの枠を超えたコミュニティ体験へと押し上げたと言える。

この要素は本当に画期的だったと評価が高い。筆者も「放課後の学校に友達と集まって通信交換」ってのを日常茶飯事で行っていた。

ポケモン図鑑と秘伝要素

ゲーム内でオーキド博士から渡されるポケモン図鑑は、本作のもう一つの重要な要素である。

図鑑は捕まえたポケモンのデータ(生態、体長体重、特徴など)を自動で登録・表示してくれる電子百科辞典のようなアイテムで、最終的な目標は図鑑の完成、すなわち全ポケモンのコンプリートにある。初代では図鑑の登録数150種(ミュウを除く)を目指すことになる。

図鑑埋めはコレクション好きにはたまらないやり込み要素であり、「友達より早く完成させたい!」と競争心を煽る要素にもなった。

さらに、本作にはいわゆる「秘伝技」と呼ばれる特殊なポケモンの技があり、物語中で入手する道具「ひでんマシン」をポケモンに使うことで覚えさせることができる。

これら秘伝技(たとえば「いあいぎり」「そらをとぶ」「なみのり」など)はフィールド上で使用すると道を切り開いたり空を飛んで移動したりと冒険の助けになるもの。秘伝技の使用には前述のジムバッジが必要で、例えば「なみのり」で水上を渡るにはピンクバッジ(水のジムリーダー・カスミに勝利でもらえるバッジ)が必要、といった具合にストーリー進行とリンクしている。

これによりプレイヤーは自然とジム戦をクリアして世界を広げていくことになり、ゲームクリアまでの道筋が示される。

また、図鑑完成には他人との協力(通信交換)が不可欠であることも相まって、「探索」「収集」「育成」「対戦」「協力」とゲームプレイの幅広い楽しみを一つにまとめ上げた点が本作のゲームシステムの秀逸さと言えるだろう。

第3章:登場キャラクター

登場キャラクターについては【キャラクター完全まとめ|ジムリーダー・四天王・あのモブまで?!名言・小ネタ・知られざる裏話徹底解説|保存版】で詳しく解説しております。

第4章:開発の背景と誕生秘話

『ポケモン赤緑』の誕生秘話は【ポケモン赤緑の開発秘話|虫取り少年・田尻智が“ポケモン”に辿り着くまでの6年間の物語】でより詳しく解説しています。

生みの親・田尻智とゲームフリーク誕生

ポケモンの原案者でディレクターを務めたのは田尻智(たじり さとし)氏である。田尻氏は1965年生まれで、子供の頃は昆虫採集に夢中な少年だった。

その探究心からクラスでは「昆虫博士」と呼ばれるほどで、この昆虫集めの体験が後のポケモン誕生に大きな影響を与えたと語られている。

実際、田尻氏のお気に入りのポケモンはおたまじゃくしがモチーフのニョロモで、子供時代に身近だった生物が反映されている。好きだった遊びをゲームの形で現代の子供たちにも提供したい——田尻氏のそんな思いがポケモンの原点にある。

また、田尻氏は中学生の頃からゲームに強い関心を持ち、自ら同人誌形式のゲーム雑誌『ゲームフリーク』を創刊した経歴もある。ゲームフリーク誌はマニアックなゲーム攻略情報を手書きでまとめた手作り冊子だったが口コミで人気を博し、やがて同名の仲間たちとゲームフリーク社という小さなゲーム開発会社を設立するに至る。

1989年にはファミコン用ソフト『クインティ』をナムコから発売しヒットさせ、会社としての体力をつけました 。こうした下地を経て、田尻氏は次第に「自分が本当に作りたいゲーム」としてポケモンの構想を練り始めるのであった。

開発の苦難と6年にわたる道程

『赤・緑』の開発は決して順風満帆ではなく、約6年間という長期プロジェクトだった。

当初、田尻氏は「虫取りゲーム」としての発想をもとに、子どもたちがワクワクしながら自然を遊ぶように、モンスターを捕まえて図鑑を完成させるという構想を描いていた。

やがて「通信機能で友達と交換できる」ことがゲーム体験のキモだと気付き、これをコアとした開発が進められて行った。

しかし、資金的にも技術的にも困難が山積。中小開発会社ゆえに、開発費の捻出、ソフトのβテスト、通信機能の安定化などスムーズとは程遠い道のりだったと言う。資金調達のために『ヨッシーのたまご』を開発したというエピソードもある。

さらに興味深いのは、バージョン違いを出すというアイデア。実は、当初2バージョン以上も検討されており、出現モンスター違いで交換を促進する仕組みを模索していた。最終的には「赤・緑」の2バージョンに集約されたが、これは後のポケモンシリーズでの「2本出し」の原型となる。

また、アニメでも使用されているキャラクターの名前「サトシ」「シゲル」がデフォルトで用意されたのも、田尻氏と、任天堂の巨匠・宮本 茂 氏の名が由来とされ、リスペクトが込められていた。

このように、“虫取り×交換”というシンプルだが当時には画期的な発想を、手探りながらゲーム機の通信機能・リンクケーブルを活かして具現化していったのが、『赤・緑』開発の核心と言える。

ストーリーよりも遊びの中に作られた世界

本作では、ストーリー自体は極めてシンプル。主人公が旅に出て、バッジを集め、図鑑を完成させて行く。

しかし、その中に「友達と通信してポケモンを交換する」「バージョン違いによる出現差を楽しむ」「隠し要素を探す」という仕掛けが散りばめられていた。

また、開発中には「捕まえられるモンスター数を30体程度に限定する案」もあったといい、当初から膨大なポケモン(最終的には151体)が登場する構想だったわけではなかった。結果論ではあるが、30種類ではきっとここまで流行らなかったでしょう。。。

こういった「遊びの中に発見がある」設計思想、そして「友達と通信して初めて完結する体験」という仕様が、当時の携帯ゲームでは画期的だったのである。

通信ケーブルを繋いで交換するからこそ「どれを持ってる?」という会話が生まれ、学校や公園でのコミュニケーションを生んだ。まさに田尻氏が目指した「友達と遊びを共有する」ゲーム体験そのものだった。

- 本作では「151匹のポケモンを集める」「進化させる」「友達と通信ケーブルで交換・対戦する」という三本柱が打ち出される。これは当時の携帯機RPGとしては画期的な要素だった。

- 特に「交換して初めて図鑑が完成する」設計は、単なるソロプレイにとどまらず「友達と協力・交流(=通信)してこそ」の仕掛けを作り出した。

- また、田尻氏は子どもたちに「モンスターを倒して死ぬ」のではなく「気絶する」という表現にするなど、ゲーム内の暴力表現を意図的にマイルドにしたというエピソードもある。

「危機」開発中の挫折から勝利へ

開発期間が長期化した理由の一つに、技術的な壁もさることながら、組織的な困難や資金繰りの苦しさがあったという。田尻氏自身が給料を取らず、社員が辞めていく時期もあったとされている。

更に、当時の携帯ゲームは「子どもが片手で遊ぶ」という状況を想定した設計が主流で、通信ケーブル通信・大容量データ(モンスター151体+バトル+交換+図鑑)を収めるにはギリギリの技術であったという証言もある。まさに“会社が倒れるほどの賭け”だったとも言われている。

ところが、ここで転機が訪れる。任天堂からの支援、そしてモンスターをコレクションする喜びと通信交換の仕組みが口コミで広がり、発売直後から評判を呼び、大きなブームへと繋がって行った。

また、そもそも“2本出し(赤・緑)”という手法自体が「互いに違うモンスターを持っていて、交換せざるをえない」という仕掛けであり、学校・友達・兄弟間での会話や交換を促進する戦略でもありました。これは後にシリーズ全体の販売戦略にも大きく影響を与えている。

このように、開発中の多くの不安・リスクを抱えながらも、ひたむきなこだわりと“友達と遊ぶ”という体験設計の明確さが勝利の鍵だったということが見えて来る。

第5章:社会に与えた影響

静かなスタートから口コミで社会現象に

1996年2月27日の発売当初、ポケモン赤・緑の出荷本数は合計わずか約23万本と小規模でした 。当時のゲームボーイ市場はすでに下火で、「過去のハード」であるゲームボーイソフトに大きな期待を寄せる人は少なかったと言う。

実際、発売直後のゲームボーイ新作予定タイトルはポケモン含め数本程度しか残っておらず、まさにゲームボーイ終焉間近と言われていた。ところが、ポケモン赤・緑は発売後にじわじわと人気に火が付き始める。

その鍵となったのが前述の通信交換や収集の面白さで、遊んだ子どもたちが友達に広め、友達のまた友達へと口コミのネットワークが拡大して行った。

筆者は口コミではないんだけど、ハマったのは弟が誕生日に親に買ってもらったのがキッカケだった。彼がスーパーゲームボーイでプレイしているのを見てて、あまりのワクワク感に衝撃を受けたのを今でも覚えてる。

特に『コロコロコミック』など児童向けゲーム雑誌で大きく取り上げられたことや、幻のポケモン・ミュウの噂話が子どもたちの間で伝説化したことも相まって、1996年春以降ポケモン人気は爆発的に加速する。

発売から半年後には品薄による「重版」増産が異例の措置として行われ、最終的な国内販売本数は赤・緑・青版合わせて1,000万本を超える大ヒットとなった。

社会現象となったポケモンブームは、ゲームに留まらず広範囲に波及する。子どもたちは学校でもポケモンの話題で持ちきりになり、「ポケモン言えるかな?」というポケモンの名前をテンポよく歌う曲が流行したり、給食の時間に好きなポケモンのイラストを描いて交換したりと、その熱狂ぶりは枚挙に暇がなかった。

ポケモンは単なるゲームを越え一種の文化現象として日本中に広がって行った。

なお、初期には子どもたちの熱中に大人が戸惑う場面も多々あった。例えば、学校によってはトレーディングカードやゲームボーイの持ち込みが禁止され、「ポケモンごっこ」が授業の妨げになるとして問題視する声も上がった。

しかし一方で、ポケモンに夢中になることで子ども達が自主的に学び始めるという興味深い現象も報告されている。後述の通り、それまで勉強が苦手だった子がポケモンの名前や数値を暗記したり、自分で攻略法を調べたりする姿に、教育関係者も注目したほど。

「ゲームは悪影響」という否定的な見方だけでは捉えられない、新しい学びと遊びの形がポケモンには備わっていたのである。

ちなみに筆者の学校でもポケモンごっこが鬼ほど流行りました(笑)自分はアニメの影響で『オコリザル』役でした(爆笑)

メディアミックス展開によるさらなる盛り上がり

トレーディングカードゲームの発売

ゲームのヒットを受け、ポケモンカードゲーム(TCG)が早くも1996年10月に発売された。カードゲーム版ポケモンは基本ルールこそゲーム版と異なるが、151匹のポケモンをカード化しコレクション・対戦できる内容で、ゲームをプレイしていない子ども達にも爆発的に広まった。

「キラカード」と呼ばれる光るレアカードを巡って友達と交換したり、自作のデッキ(カードの組み合わせ)で戦ったりと、カードゲーム独自の遊び方が子ども文化に根付く。発売当初は品薄になる店が続出し、お小遣いを握りしめてカードを買い求める子供達の行列ができる社会現象も起きた。

ポケモンカードはその後も新シリーズが次々登場し、現在まで世界中で親しまれる定番カードゲームとなっていく。

ポケモンカードは1パック10枚入り(300円)で、かつ必ずキラカードが1枚入っていたので、子供のお小遣いでも結構な種類を集めることができたのが本当に良かった。

テレビアニメと映画の大ヒット

極めつけはテレビアニメ版『ポケットモンスター』の放送開始である。ゲーム発売から約1年後の1997年4月、テレビ東京系列にて毎週放送がスタートした。

アニメ版ではゲームの主人公に相当する少年サトシと相棒ポケモンのピカチュウが旅をする物語が描かれ、ゲームでおなじみのキャラクターや町がカラフルに動き出した。アニメは子どもたちの人気をさらい、視聴率も高く推移した。

ピカチュウはゲーム中では序盤に出会える一ポケモンに過ぎなかったが、アニメで主役級の存在となったことでポケモンの顔として国民的人気キャラになった。

アニメの影響で女の子や低年齢層のファンも増え、ポケモンブームはより幅広い層へ浸透して行く。翌1998年7月には劇場版アニメ第1作『ミュウツーの逆襲』が公開され、興行収入72億円を超える大ヒットを記録した。

以降、ポケモン映画は毎年夏の恒例となり、家族連れで楽しめるエンターテイメントとして定着する。テレビアニメも25年以上にわたってシリーズが続き、サトシとピカチュウの冒険は2023年についに完結するまで長きに渡り愛されあ(サトシがポケモンマスターになる最終回は大きなニュースにもなった)。

その他のメディア展開とグッズ展開

ポケモンは他にも多彩なメディアミックス戦略が展開された。ゲーム発売当時から任天堂は様々な関連商品を投入しており、ポケモン図鑑玩具やぬいぐるみ、文房具、お菓子のおまけシールなど、子どもが手に取るあらゆる商品にポケモンキャラクターが登場した。

小学館の学年別学習雑誌にはポケモンの付録や漫画が連載され、少女漫画誌『ちゃお』でもピカチュウを主人公にしたスピンオフ漫画が掲載されるなど 、男女問わず楽しめるよう媒体が工夫されたのも特徴。

1998年には東京・日本橋に世界初の公式ショップ「ポケモンセンター」がオープンし、限定グッズを求めて長蛇の列ができた。このようにゲーム発からわずか数年で、ポケモンはテレビ・映画・カード・玩具・書籍とメディアの垣根を越えて展開され、キャラクタービジネスの成功例としても注目された。

メディアミックスの相乗効果でポケモン人気はますます高まり、1990年代末には「ポケモン」の名前を知らない人はいないほどの社会現象となった。

筆者のばあちゃんですら未だに「ポケモン」というワードを知ってるくらい。

世界に広がるポケモン旋風

ポケモンブームは日本国内に留まらなかった。任天堂は早くから海外展開にも力を入れ、1998年9月には北米で『Pokémon Red・Blue』(日本の赤・青版に相当)を発売する。

それに先立ち同月上旬からテレビアニメの英語吹き替え版 “Pokémon” の放送も全米で開始され、ゲームとアニメを組み合わせたプロモーションが展開された。

結果、アメリカの子ども達もポケモンに熱狂し、クリスマス商戦では品切れ続出、学校でカード交換が問題になるなど日本と同じ現象が繰り返された。欧州やアジア各国でも順次ゲーム発売とアニメ放映が行われ、世界的な“Pokémania(ポケマニア)”が巻き起こった。

ピカチュウは世界中で愛されるキャラクターとなり、1999年にはアメリカのタイム誌の表紙を飾るほどの注目を集める。累計で見ると、ポケモン関連ゲームソフトの全世界出荷本数は2024年時点で4億8000万本を超えると言われ 、さらにゲーム以外も含めたポケモン市場規模は累計で14兆円以上とも報じられている。

これは史上最も成功したメディアミックス・キャラクターフランチャイズとも称され 、ポケモンがいかにグローバルな現象になったかを物語っている。

もっとも海外展開に際しては、文化や宗教観の違いによるトラブルもあった。例として、中東ではポケモンのカードに描かれた星のマークがイスラム教のシンボルに似ているとして批判を受け販売中止になる事件や、米国では進化論を連想させるとして一部のキリスト教保守派から嫌悪されたケースもあった。

またテレビアニメ版では、日本で放送された回が原因で子どもが体調不良を起こす「ポケモンショック」事件があり(有名なピカチュウのフラッシュ光過多シーン)、その悪評が海外でも報じられたりもした。

しかし、そうした問題を乗り越えつつも、「ポケモン」というブランドは世界共通の子ども文化として定着しあ。各国の子ども達が言語の壁を越えてポケモンカードで対戦したり交換したりする様子は、当時ニュースでも取り上げられ、ポケモンがグローバルに世代を超えた交流を生んでいることが称賛された。

子ども文化・教育への影響

ポケモン赤・緑が与えた子ども文化への影響は計り知れない。まず、ポケモンは子ども同士のコミュニケーションを活発化させた。

それまでゲームは一人遊びの要素が強かったのに対し、ポケモンは友達と顔を突き合わせて交換・対戦する遊びを提供した。休み時間に「何のポケモン捕まえた?」と情報交換したり、放課後に集まって通信交換や対戦大会を開いたりと、ポケモンがあることで友達の輪が広がったという子も多かっただろう。

なんなら、筆者はポケモンの話をするために学校へ行ってたまである。

共通の話題ができたことで、初対面の子同士でも「好きなポケモンは何?」とすぐに打ち解けることができ、ポケモンは一種のコミュニケーションツールになっていた。

また、子ども達の創造力も刺激され、自分だけの最強パーティをノートに描いたり、オリジナルのポケモンを考えて友達と見せ合ったりと、遊びの幅が広がった。

さらに注目すべきは、ポケモンが教育的な効果を持ち得た点である。一例として、ポケモンカードやゲームで遊ぶ中で子ども達は自然と数学的思考を身に付けた。

カード対戦ではダメージ計算や残りHPの算出など算数の要素が多く含まれており、「学校の算数は嫌いなのに、ポケモンのダメージ計算なら熱心にやる」といった子が続出した。また151種類という膨大なポケモンの名前や特徴を覚えることで記憶力と言語スキルも鍛えられている。

「150匹の名前を全部覚えるなんて無理」と思いきや、好きな子はあっという間に暗記してしまい、親や先生たちを驚かせた(「都道府県名すら覚えない子が、ポケモンの名前は全部言える」といったエピソードは各所で語られた)。

実際、ロサンゼルス・タイムズ紙は「子ども達が150種類のポケモン名を論理的に覚えている。50州の名前を覚えさせるよりよほど熱心だ」と報じ、ポケモンの名前にはそれぞれ特徴と関連づけた語源があるため子どもでも覚えやすいのだと分析している。

他にも、レアカードの価値交換を通じて経済感覚や交渉術を学んだり、攻略本や図鑑を読み込むことで読解力が伸びたりと、ポケモンに熱中すること自体が子ども達の学びに繋がるという見方もされた。

もちろんゲームなので遊びが先行するが、「どうすればレアポケモンを捕まえられるか?」を考える過程で試行錯誤する力や情報収集能力が育まれたのは確かだろう。

ポケモン現象は、教育者たちに「子どもが夢中になるテーマを学びに活かせないか」と再考させる契機にもなった。実際、一部の学校ではポケモンカードを算数の教材に利用したり、ポケモンの英語名を覚えることで英語学習に取り入れたりする試みも行われたようだ。

親世代も巻き込んだポケモンブームは、親子のコミュニケーションを生むきっかけにもなり、「一緒に図鑑を完成させよう」と親子でゲームに取り組む微笑ましい話も聞かれた。

ゲーム業界へのインパクト

ポケモン赤・緑の成功は、ゲーム業界全体にも大きな影響を与えた。まず、沈みかけていたゲームボーイ市場を見事に復活させた功績が挙げられる。

1996年当時、ゲームボーイは発売から7年が経ちソフト不足に陥っていたが、ポケモンの爆発的ヒットにより任天堂は再び携帯ゲーム機路線に注力するようになる。

実際、ポケモン発売年の1996年はGB新作が極端に少なかったものの、翌1997年以降タイトル数が増加し、任天堂はゲームボーイのマイナーチェンジ機(ゲームボーイポケットやカラー)を次々発売して市場を拡大した。

さらには、ポケモン人気に触発されて他社も携帯ゲーム機市場に再参入する。例えば、バンダイのワンダースワンやSNKのネオジオポケットなど、新たな携帯ゲーム機が相次いで登場した。ポケモンは低迷していた携帯ゲーム市場の救世主となり、以降も任天堂の携帯機路線(ゲームボーイアドバンス~ニンテンドーDS~Nintendo Switchへと続く)を支える柱の一つとなり続けて行く。

また、ポケモンのゲームデザインそのものも多くのフォロワーを生んだ。「収集・育成・対戦・交換」という遊びの要素を融合させたスタイルは他のメーカーにも影響を与え、類似のモンスター育成RPGが多数企画される。

例えば、デジモン(デジタルモンスター)やモンスターファーム、女神転生シリーズの悪魔合体など、モンスターを仲間にして育成・対戦するゲームは以前から存在したが、ポケモン以降により一層注目されるようになった。

「2バージョン同時発売で交換を促す」という手法もポケモンが定番化させ、後には『ロックマンエグゼ』シリーズや『妖怪ウォッチ』などいくつかの作品で踏襲されている。

任天堂自身もポケモン以降、ゲームボーイ向けタイトルを充実させ「ポケモン頼み」とも揶揄されるほどラインナップの中心に据えた時期があった。ただし、類似作品が生まれても全てがポケモン級の成功を収めたわけではなく、最終的にはゲームそのものの面白さが重要だと再認識させる結果にもなっている。

その意味でポケモンは唯一無二の存在であり、偶然と工夫と時代のニーズが重なって生まれた「ゲーム史に残る革命的作品」だと言えるだろう。

主要スタッフ

- 田尻 智(Satoshi Tajiri)

- 本作の発案者・監督であり、開発会社 GAME FREAK(ゲームフリーク)の創始者のひとり。

- 幼少期の「虫取り」の体験が、ポケモンを「捕まえて育てる」というゲームコンセプトの原点になったと言われている。

- 『赤・緑』では監督・ゲームデザインなど複数の役割を担い、シリーズの出発点に深く関わっている。

- 2作目『金・銀』を最後に開発の現場からは退き、会社経営に注力している。

- 杉森 健(Ken Sugimori)

- ゲームフリークの創設メンバーの一人。アートディレクター・キャラクターデザイナーとして、初代151匹のポケモンの多くのデザインを手がけている。

- ストーリー上のキャラクター(ジムリーダーなど)やゲーム世界のアートワーク全体にも大きく関与しており、ビジュアル面での作品の顔を成している。

- 増田 順一(Junichi Masuda)

- 本作のサウンド・音楽担当として、ゲームボーイという制約あるハードでオーディオ面を突破する。

- また、プログラム面にも関与しており、単純に「音楽だけ」の担当ではなく技術面・演出面にも影響を与えています。

- 森本 茂樹(Shigeki Morimoto)

- プログラマー及びモンスターのデザインにも関わったスタッフで、「バトルシステム」の基礎設計など技術・システム面で貢献している。

- 伝説のポケモン「ミュウ」の実装にも深く関わっており、またそれが原因で本作で有名なバグが多数出現するキッカケも作ってしまったという隠し要素的な側面も担っている。

関連記事

- シン・図鑑完成の旅!

- 2年もの歳月をかけてポケモン図鑑完成に挑戦した筆者の物語。(2025年完結)

- ポケモンの強さの秘密・ステータスに関する情報ガイド

- 初代のみに組み込まれていた基礎ポイントやステータスに関する記事。

- 各バージョンで出現しないポケモン

- バージョン限定のポケモンを一挙紹介!

- 禁断!セレクトバグを用いた道具無限増殖のやり方!

- 道具を無限に増やせるバグ技。

- ストーリーで役立つおすすめポケモン4選

- ストーリー攻略で活躍必至な意外なポケモンを紹介。

- 全ポケモン入手方法一覧|図鑑完成コンプリートガイド

- 全150種類のポケモンの入手方法を完全網羅!

- タイプ相性表|初代ならではの特徴・違いを徹底解説

- 初代のタイプ相性や仕様・バグ等を解説!

最後に

『ポケットモンスター 赤・緑』には、限られたゲームボーイの画面の中に、151匹の仲間と冒険の広がりや夢が詰め込まれている。

それは単なるゲームソフトにとどまらず、友達と通信ケーブルをつなぐドキドキや、図鑑完成をめざす情熱といった“文化”を生み出した原点でもある。

あれから数十年が経っても、その熱狂と感動は色あせることなく、ポケモンという世界的現象の礎として輝き続けている。